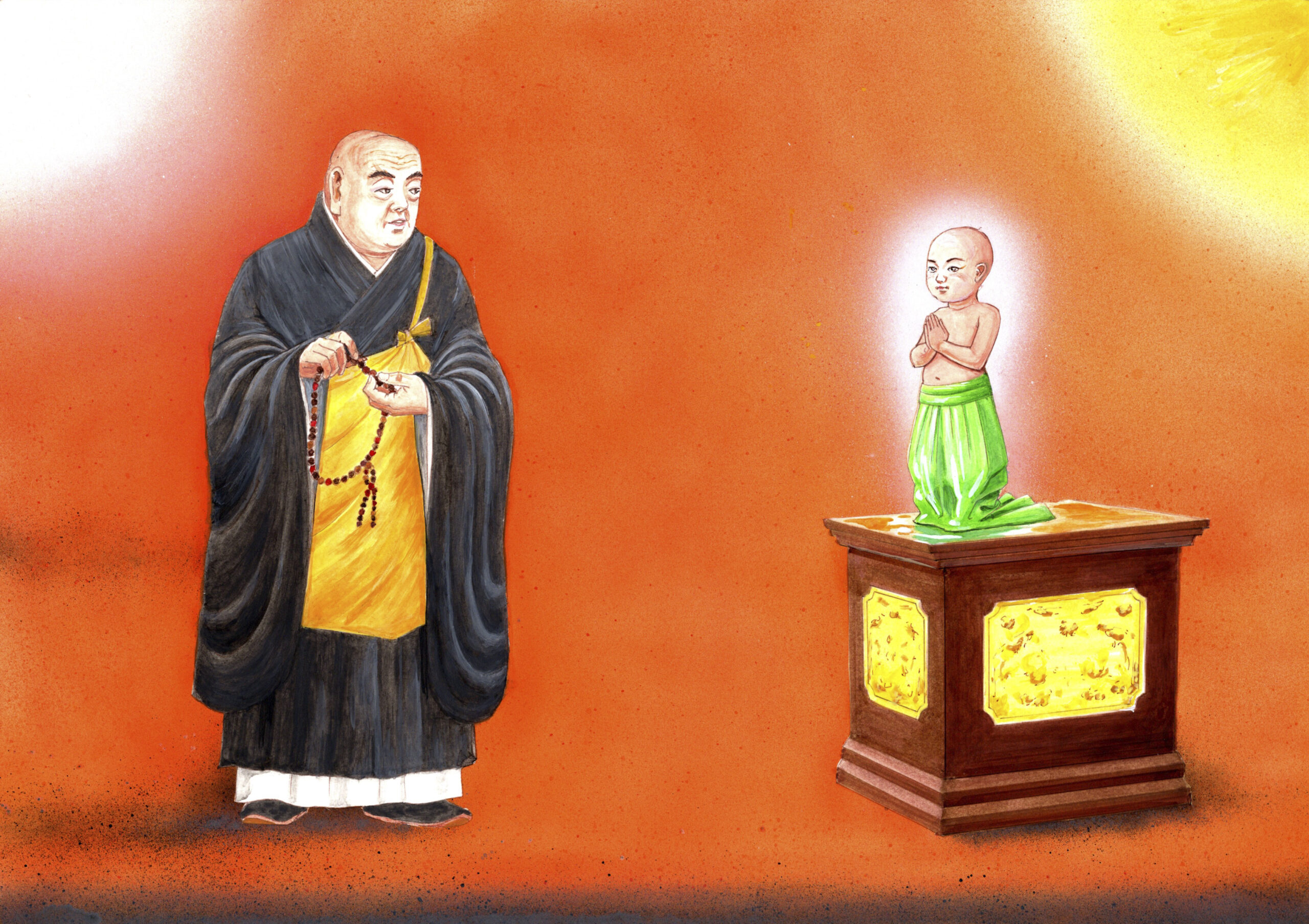

聖徳太子と法然

聖徳太子(572~622)は生まれたときから仏教的な環境にあり、2歳のときに東へ向かって「南無仏」ととなえたという。

587年、聖徳太子は崇仏派の蘇我馬子らとともに、廃仏派(神道)の物部守屋らと戦った。

不利であった聖徳太子は四天王に祈り、勝利したら寺をつくることを誓った。

勝利した聖徳太子は、593年に推古天皇が即位したとき摂政となり、四天王寺を創建した。

聖徳太子の創建した四天王寺の西門は、太陽が沈むことから浄土の入り口とされた。

法然(1133~1212)は1185年、四天王寺に庵をたてて日想観(じっそうかん)をしたという。

日想観とは西の空に沈む太陽に極楽浄土を観想して、自分の内面と向き合う方法である。

ちなみに現在でも、四天王寺では秋分の日に行われている。

武士の子であった法然は、夜討ちにあった父の遺言「自分の菩提を弔うために出家せよ」に従い、13歳から比叡山延暦寺で修行を始めた。

保元の乱が起きた1156年、24歳になった法然は嵯峨清凉寺に参籠したとき、苦しみ悩む民衆の姿を見て、大衆を救う仏教の必要性を痛感した。

比叡山黒谷に戻った法然は、時代に即した仏教として専修念仏の研鑽に没頭する。

1175年43歳のとき、善導大師の『観経疏』を読んだ法然は、「南無阿弥陀仏」と念仏をとなえれば、必ず浄土に往生するという阿弥陀仏の本願に確信を得た。

この本願とは『無量寿経』の阿弥陀仏48願のうち第18念仏往生願である。

専修念仏を発見した法然は比叡山を下りて、京都東山大谷へ居を移した。

大谷の庵には僧俗を問わず、庶民、武士、貴族まで、教えを聞こうと多くの人が集まった。

法然の人気が高まるにつれて旧仏教派による弾圧が激化し、弟子の事件に巻き込まれて、法然は四国に流罪になったが念仏三昧を貫いた。

80歳で往生する2日前に弟子の要望で書かれた「一枚起請文」の「ただ一向に念仏すべし」を貫いた生涯となった。

法然にとって生と死は大きな課題であり、民衆の苦であり、悩みでもあった。

念仏をとなえるという単純な行をすれば救われると説いた法然は、多くの民衆を救った。

法然が極楽浄土という「あの世」にこだわったのは、父親の死が大きかったであろう。

念仏をして功徳を積み、父親にかぎらず多くの人々が極楽浄土に行けるようと回向する念仏をしていたと思われる。

聖徳太子は「この世」をよくして民衆を救ったが、法然は念仏をして「あの世」の安心を得て、「この世」を生きるようにして民衆を救った。

なお、「空(くう)」を悟った釈迦は「この世」の人々の悩み、苦しみを解決し救いながら、「あの世」の問題も解決したといえる。

講談社で電子書籍化されました。

『マンガ 誰にもわかる 人間アインシュタインと相対性理論』 山本キクオ―=画、千崎研司=作、渡辺正雄=監修

『マンガ ニュートン万有引力入門』 石田おさむ=画、千崎研司=作、渡辺正雄=監修

『マンガ ユング深層心理学入門』石田おさむ

『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』 石田おさむ=画、細山敏之=作、福島章=監修

『マンガ ダーウィン進化論入門』 瀬口のりお=画、田中裕=作、渡辺正雄=監修