ユングのマンダラと

立体マンダラ

深層心理学者(分析心理学)のユング(1875~1961)は1913年に精神分析家のフロイト(1856~1939)と別れたあと、統合失調症のようになる。

1916年、41歳のとき、ユングは好きな絵を描いていくうちに心が安定してきた。

のちに、ユングは自分の描いた絵が東洋の曼荼羅と構図が似ていることに気づいた。

東洋の曼荼羅は仏像などで描かれることが多いが、ユングの絵は円や四角形などをベースとした抽象画のような絵が多い。

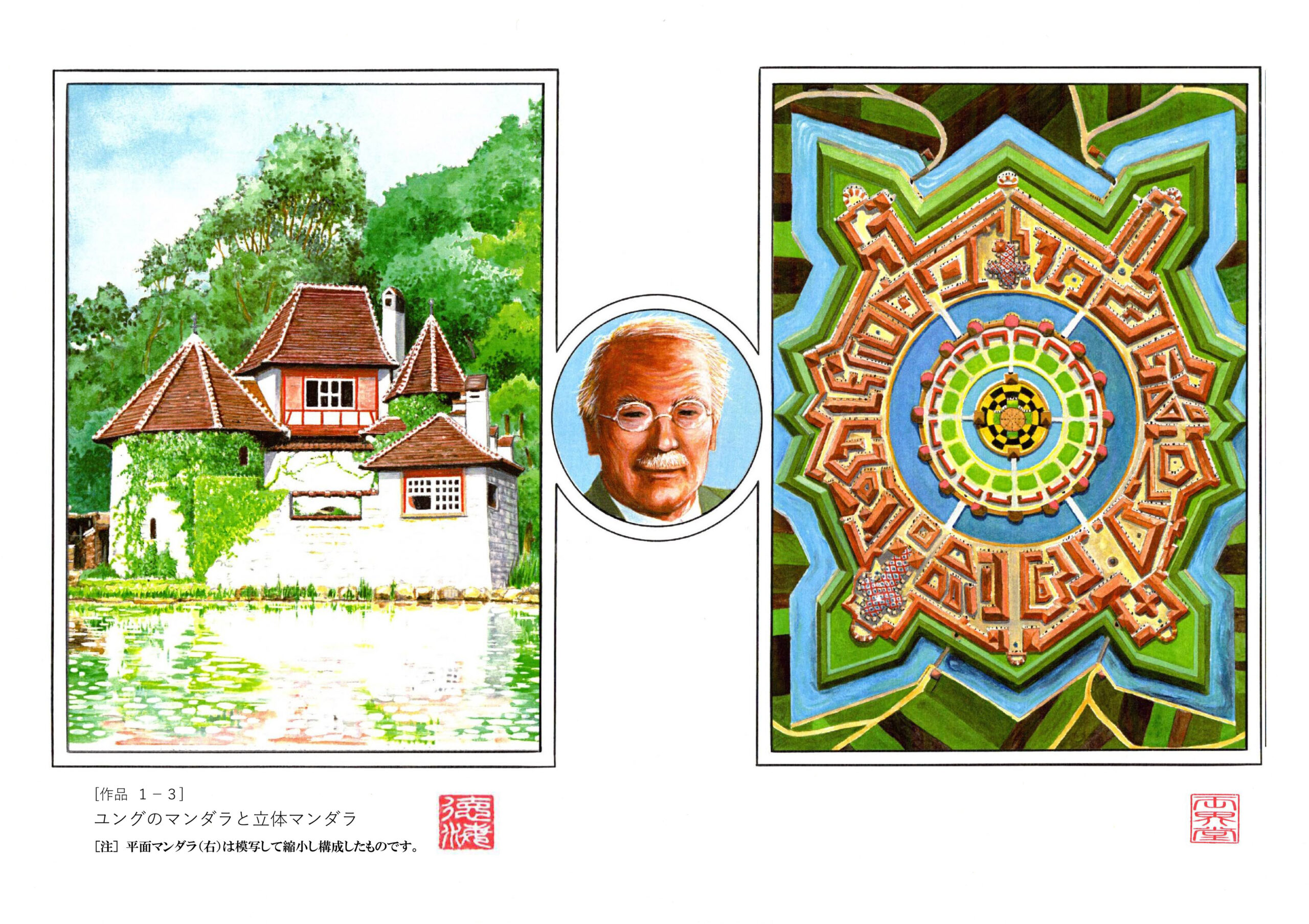

右の絵は、ユングが1928年に描いたマンダラ「黄金の城」である。

左は、ユングが母親の死後から33年かけて1956年に完成させた石の塔による立体マンダラである。

ユングは1922年、47歳のときスイスのチューリッヒ湖畔に土地を買い石を積んで城のような建物をつくり始めた。

翌年母親が亡くなり、石で円形の塔をつくり始める。

次に1935年に妻エンマの塔が完成し、1955年に妻が亡くなった後に、妻と母親の塔の真ん中に自分の塔をつくった。

母や妻のおかげで自分が精神的に成長し、自己が完成できたことを表している。

平面のマンダラや立体マンダラは、いずれも人類に共通の普遍的な集合的無意識が意識にあらわれて創られると、ユングは解釈した。

自分の内的な世界が調和して、全体性があらわれて、真の自己(セルフ)、精神世界が完成し、個性化したことをあらわしているのである。

なお、日本では真言密教の空海(774~835)が絵の曼荼羅と立体曼荼羅の両方を重視した。

空海は804年に遣唐使として唐にわたり、翌年恵果から伝法灌頂を授かり、多くの経典とともに胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅などを持ち帰る。

823年に空海は嵯峨天皇から京都の東寺を与えられた。

その東寺の講堂に大日如来を中心とする21体の仏像による立体曼荼羅をつくった。

現在でも講堂の立体マンダラはほぼ常時拝観することができる。

4メートルを超える両界(両部)曼荼羅は宝物館で展示されることがある。

いずれも、その大きさに圧倒され、存在感があり、感動できて、心の広がりと安らぎが得られる。

講談社で電子書籍化されました。

『マンガ ユング深層心理学入門』石田おさむ

『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』 石田おさむ=画、細山敏之=作、福島章=監修

『マンガ ダーウィン進化論入門』 瀬口のりお=画、田中裕=作、渡辺正雄=監修

『マンガ ニュートン万有引力入門』 石田おさむ=画、千崎研司=作、渡辺正雄=監修

『マンガ 誰にもわかる 人間アインシュタインと相対性理論』 山本キクオ―=画、千崎研司=作、渡辺正雄=監修

上記のうち次の3作品が改題されて、スマートホンなどのサイト「まんが王国」でみられます。

『深層心理学のレジェンド ユング』石田おさむ

『精神分析のレジェンド フロイト』石田おさむ・画, 細山敏之・作, 福島章・監修

『近代科学のレジェンド ニュートン』石田おさむ・画, 千崎研司・作,渡辺正雄・監修