深層心理学者

ユングとマンダラ

深層心理学者(分析心理学)のユング(1875~1961)は精神分析学の創始者であるフロイト(1856~1939)と別れた後、統合失調症になるのではという不安におちいった。

1916年、41歳のときから、ユングは好きな絵を描いていくうちに心が安定してきた。

のちに、ユングは自分の描いた絵が東洋の曼荼羅と構図が似ていることに気づいた。

東洋の曼荼羅は仏像などで描かれることが多いが、ユングのマンダラは円や四角形をベースにした抽象画のような絵が多い。

『赤の書』というユングの作品を解説した本をみると、すべての絵がマンダラであるということはできないが、ユングは100枚くらいの絵を描いていたようである。

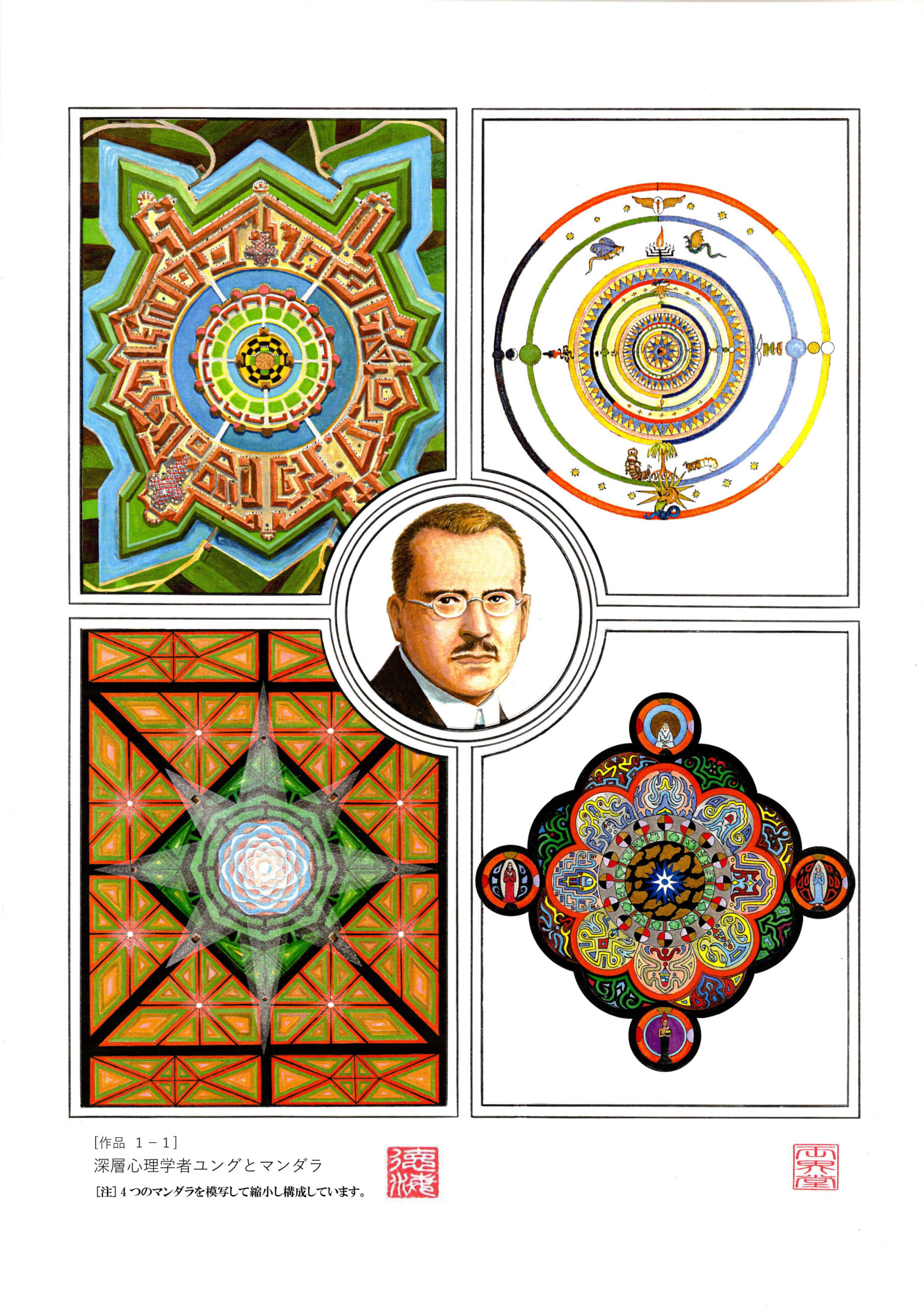

右上の絵は1916年に描かれ、のちに匿名で「世界の体系」という題で発表された。

右下は、教養ある40歳前後の男性が、秩序を回復しようとして行った初めての無意識的な試みとして生み出されている絵、と知人に書いている。

1916年ころに描かれたと推測される。

左下は1927年に見た夢をもとに描かれた。

中心に光り輝く花があり星々が巡っていて、そのまわりを八つの門がある壁が囲んでいる。

その全体が永遠へと続く窓のように思われたという。

左上は1928年に描いたマンダラ「黄金の城」である。

防壁と濠で防備を固めた都市としてのマンダラである。

真中に金色の寺院がある。

完成度の高いマンダラは意識の中に、人類に共通の普遍的な集合的無意識があらわれたときに描かれるものである。

自分の内的な世界が調和して全体性があらわれて、真の自己(セルフ)、精神世界が完成し、個性化したことをあらわしているとユングは解釈した。

なお、日本では真言密教の空海(774~835)が曼荼羅を重視し、のちに天台密教でも用いられた。

空海は804年に遣唐使として唐にわたり、翌年恵果から伝法灌頂を授かり、『大日経』『金剛頂経』など多くの経典とともに、胎蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅などを持ち帰った。

823年に空海は嵯峨天皇から京都の東寺を与えられた。

その東寺では現在でも正月に国家の平和、安泰を祈る「後七日御修法」という法要を行なっている。

その本尊として両界(両部)曼荼羅は使われている。

両界曼荼羅は宇宙の調和や慈悲、知恵などを表しているが、完成度の高いマンダラを見ていると、心の世界が広がり、安らぎが得られる。

ユングのマンダラと深層心理学は、密教が祈祷仏教として低く評価されていた時代において、曼荼羅や密教には普遍的な真理があるのではと、密教が見直され再評価をされるきっかけとなった。

なお現在にいたるまで、密教にかぎらず、大きな寺院や神社では独自の曼荼羅が多く描かれている。

今後、日本国内向けだけではなく、人類、ホモサピエンスの進化に役立つような普遍的なマンダラが新たに描かれることが望まれる。

講談社で電子書籍化されました。

『マンガ ユング深層心理学入門』石田おさむ

『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』 石田おさむ=画、細山敏之=作、福島章=監修

『マンガ ダーウィン進化論入門』 瀬口のりお=画、田中裕=作、渡辺正雄=監修

『マンガ ニュートン万有引力入門』 石田おさむ=画、千崎研司=作、渡辺正雄=監修

『マンガ 誰にもわかる 人間アインシュタインと相対性理論』 山本キクオ―=画、千崎研司=作、渡辺正雄=監修

上記のうちの3作品が改題されて、スマートホンなどのサイト「まんが王国」でみられます。

『深層心理学のレジェンド ユング』石田おさむ

『精神分析のレジェンド フロイト』石田おさむ・画, 細山敏之・作, 福島章・監修

『近代科学のレジェンド ニュートン』石田おさむ・画, 千崎研司・作,渡辺正雄・監修