聖徳太子と法然

聖徳太子

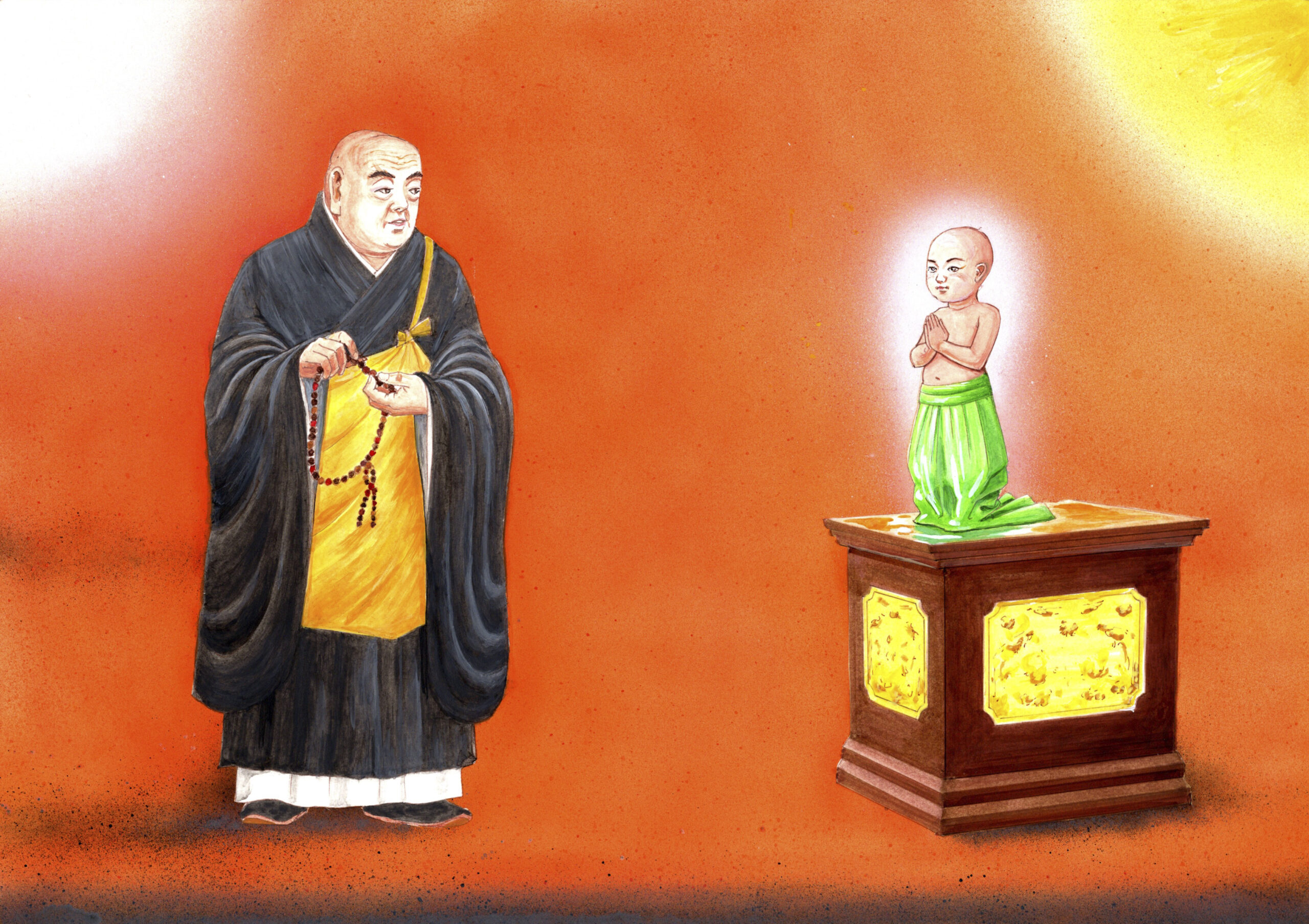

聖徳太子は2歳のときに東の空へ向かって合掌して「南無仏」と唱えたという。後から創作されたかのようなニュアンスで伝えられることがあるが、周りが唱えていた環境の中で育っていれば、見よう見まねで唱えたとしても不自然ではない。

また環境が整い恵まれた早期教育の場になっていて順調に成長したとすれば、聖徳太子が青年になり天才的な才能を発揮したとしてもおかしくはない。

聖徳太子(574~622)は生まれたときから仏教的な環境の中に育っていた。百済から538年あるいは552年(日本書紀)に日本へ仏教が伝わってきているので、22~36年がたっていた。太子の父親は用明天皇であり、蘇我馬子は大叔父であった。いずれも仏教の支持者であった。

聖徳太子は587年、数え14歳のとき崇仏派である蘇我馬子らと一緒に、廃仏派である神道の物部守屋らと戦った(丁未の乱)。最初は劣勢であったが、聖徳太子が近くにあった木(ぬりで)を切って四天王像を彫り、勝ったら寺院をつくることを祈願して戦い勝利した。

593年に推古天皇の摂政になり四天王寺を創建し、翌年「三宝興隆の詔」を発布し仏教を国教とする。

聖徳太子が戦った場所は現在の八尾市太子堂にあり大聖勝軍寺が建てられ「下の太子」といわれている(『たずねる・わかる聖徳太子』古谷正覚・千田稔・石川知彦・中村秀樹、淡交社、2020年)。

同寺では昭和39(1964)年4月3日(十七条憲法発布記念日)に聖徳太子・物部守屋公合同追悼祭および記念講演会が行われ、陽明学者で歴代の首相の指南役だった安岡正篤が「聖徳太子の遺法と物部守屋の事績」という講演をしていた(『安岡正篤先生年譜』郷学研修所・安岡正篤記念館、平成9年)。

大変興味深い講演なので、活字で読みたいと思い関係者に電話で聞いてみたが残念ながら見つからなかった。

同年6月2日に同寺で、安岡が揮ごうした石碑「以和為貴」(和を以て貴しとなす)の除幕・植樹祭が行われている。

同寺の近くには物部守屋の墓があり、全国の著名な神社から玉垣が寄進されている。

聖徳太子は日本仏教の祖といえるが、四天王寺の外護として七宮つまり七つの神社を造営している。また、607年には推古天皇は太子らをひきいて神祇をまつったとされている。まだ神仏習合とはいえないが、神仏併用あるいは神仏混交の時代になっていくのである。

法 然

法然は聖徳太子が創建した四天王寺を1185年に訪れ草庵をつくり、西門から夕陽に向かい日想観(じっそうかん)をした。夕陽を見て西にある浄土を観じるのである。

日想観は空海が最初にしたと伝わっているが、平安時代後期から盛んになり、西門周辺は念仏の道場として賑わったという。

四天王寺が浄土系の人たちからも注目されていたのは意外であるが。現在でも彼岸の中日に法要が行われている。

四天王寺境内には法然の銅像があり、近くに阿弥陀堂がある。現在でも毎年、法然の命日1月25日には講堂で法要が行われている。

法然の意義を端的にいうと、「南無阿弥陀仏」と唱えれば、どんな人間でも極楽浄土にいけると気づき浄土宗を確立して、多くの人々に説き安心感と希望を与えて教えを広げていったことにある。

岡山県の美作に生まれた法然(1133~1212)は9歳のとき父親を亡くしている。父は源定明に夜討ちされたのである。

復讐はしないようにという父の遺言があり、13歳で比叡山に登り,15歳で出家受戒した。天台の教学を学び、18歳のとき比叡山の西塔黒谷青龍寺に入り、一切経を数度読破した。源信の『往生要集』と出会い浄土教を知ることになる。

24歳のときに嵯峨の清凉寺・釈迦堂に参籠した後、奈良において法相宗など各宗の教学を学んだ。

その後、比叡山に戻り、善導の『観経疏』の一文から阿弥陀仏の名号を一心に称名する「南無阿弥陀仏」の道を知り、浄土教に帰依する。その後、西山広谷を訪れて遊連坊円照という念仏聖に出会った。

1175年、43歳のとき京都の東山吉水に知恩院を建て浄土宗を開き、悩み苦しんでいる多くの人々を救いたいと思い布教をした。

1198年に『選択本願念仏集』を撰述し、ただひたすら阿弥陀仏の名を称え、極楽往生を願求する教えを専修念仏と呼んだ。

法然の教えの広がりとともに、弾圧が行われるようになる。1204年に延暦寺の衆徒から、その後、興福寺や南都の僧などが後鳥羽上皇に念仏の禁止を訴えた。

1207年に四国の土佐に流刑になるが、摂津国の勝尾寺に長く住んでいたという。

1211年11月に勅免により京都へ戻り、翌年1月23日に弟子の源智に『一枚起請文』を残して、25日に80歳で往生した。

参考になる本:

『浄土三部経』上下、岩波文庫、1963年

『浄土宗檀信徒勤行経典』浄土宗総本山知恩院法務部、日本佛教普及会、1972年

『法然と浄土宗教団』大橋俊雄 歴史新書、教育社 1978年

『マンガ法然上人伝』監修・阿川文正、脚本・佐山哲郎、漫画・川本コオ 浄土宗宗務庁 平成7(1995)年

『法然上人事典』大橋俊雄、双樹社、1996年

『法然上人の思想と生涯』仏教大学、東方出版、1997年

『死生ともにわずらいなし』坪井俊映、小泉顕雄、総本山知恩院、2008年

『生きる力は日々の反省から』坪井俊映、安達俊英、総本山知恩院、2009年

『特別展 法然と親鸞ゆかりの名宝』東京国立博物館、NHK,朝日新聞社他、2011年『法然 親鸞 一遍』釈徹宗、新潮新書、2011年

『梅原猛の仏教の授業 法然・親鸞・一遍』梅原猛、PHP文庫、2014年

『法然さまと親しもう』柴田泰山・文、蚫谷定幸・絵、イマージェン、2020年

2022.7.1

次の3作品が、スマートホンなどのサイト「まんが王国」で3月25日からみられます。

『深層心理学のレジェンド ユング』石田おさむ

『精神分析のレジェンド フロイト』石田おさむ・画, 細山敏之・作, 福島章・監修

『近代科学のレジェンド ニュートン』石田おさむ・画, 千崎研司・作,渡辺正雄・監修

各作品名をクリックすると、各画面がみられます。